Цитрусовые растения, как и большинство плодовых растений, размножаются семенами, а также различными прививками, отводками, черенками. Цитрусовые растения, как и большинство плодовых растений, размножаются семенами, а также различными прививками, отводками, черенками. Размножение семенами следует рассматривать как селекционный способ, который должен быть широко использован любителями-цитрусоводами для выведения новых местных, приспособленных к данным условиям форм цитрусовых растений, особенно в более северных районах страны. Под влиянием условий окружающей среды можно даже из относительно одинаковых семян получить потом сильно отличающиеся между собой растения. Лучшие из них отбирают, вегетативно размножают, закрепляя таким образом полученные нужные задатки новых растений.

Для выращивания сеянцев семена нужно брать по возможности из самых лучших плодов и с самых лучших деревьев, выращиваемых в комнатных условиях. В крайнем же случае для посева можно брать и семена из плодов цитрусовых, приобретенных в торговой сети. Семена для посева нужно брать свежие, только что извлеченные из плодов, так как при хранении семена цитрусовых быстро теряют всхожесть.

Сеять семена можно в любую посуду, неглубоко, на 2—3 см. Наиболее благоприятная температура для прорастания семян цитрусовых около 25° тепла. Такой же примерно температуры должна быть и вода для полива. При указанных условиях семена прорастают приблизительно через 2—3 недели после посева. Почву после посева семян нужно регулярно рыхлить и все время поддерживать в умеренно влажном состоянии. При излишней влаге, и особенно при низкой температуре, семена могут загнить. Летом сеянцы поливают 2—3 раза однопроцентным раствором азотного удобрения (селитрой) и один раз в месяц слабым раствором навозной жижи. Всходы цитрусовых очень нежные, и их нужно защищать от прямых солнечных лучей и не поливать холодной водой, иначе они могут погибнуть. Сеянцы цитрусовых растений, как известно, начинают плодоносить в лучшем случае на 8—9-й год, а, как правило, в пору плодоношения они вступают на 10—15-й год (апельсин, мандарин раньше, а лимон позже). Но отмечаются и более поздние сроки вступления в пору плодоношения.

Ускорить начало плодоношения сеянцев можно различными приемами. Некоторые цитрусоводы в первые годы пересаживают саженцы с комом земли (перевалка) по 2—3 раза за лето, этим усиливается развитие корневой системы, а следовательно, и надземной системы. Чтобы ускорить плодоношение, в крону молодого сеянца прививают почки от старого плодоносящего дерева. Прививают сеянцам даже просто кусочки коры от плодоносящих деревьев этой же породы (подсадка ткани). Технически эти прививки выполняются так же, как и окулировка. Можно и окулировать сеянец у корневой шейки, чтобы иметь культурный сорт и одновременно с этим заставить сеянец скорее заплодоносить. В этом случае верхушку заокулированного сеянца совсем не срезают, а оставляют на сеянце одну нижнюю веточку с противоположной окулянту стороны. Чтобы лучше рос и развивался привой, оставленную веточку сеянца пригибают и прищипывают.

Культурный побег заплодоносит в этом случае в обычный для таких саженцев срок: на 2—3-й год после прививки. Но вместе с этим привой ускорит начало плодоношения оставленной веточки сеянца. Ускорить начало плодоношения можно и правильным формированием сеянца, регулированием продолжительности светового дня.

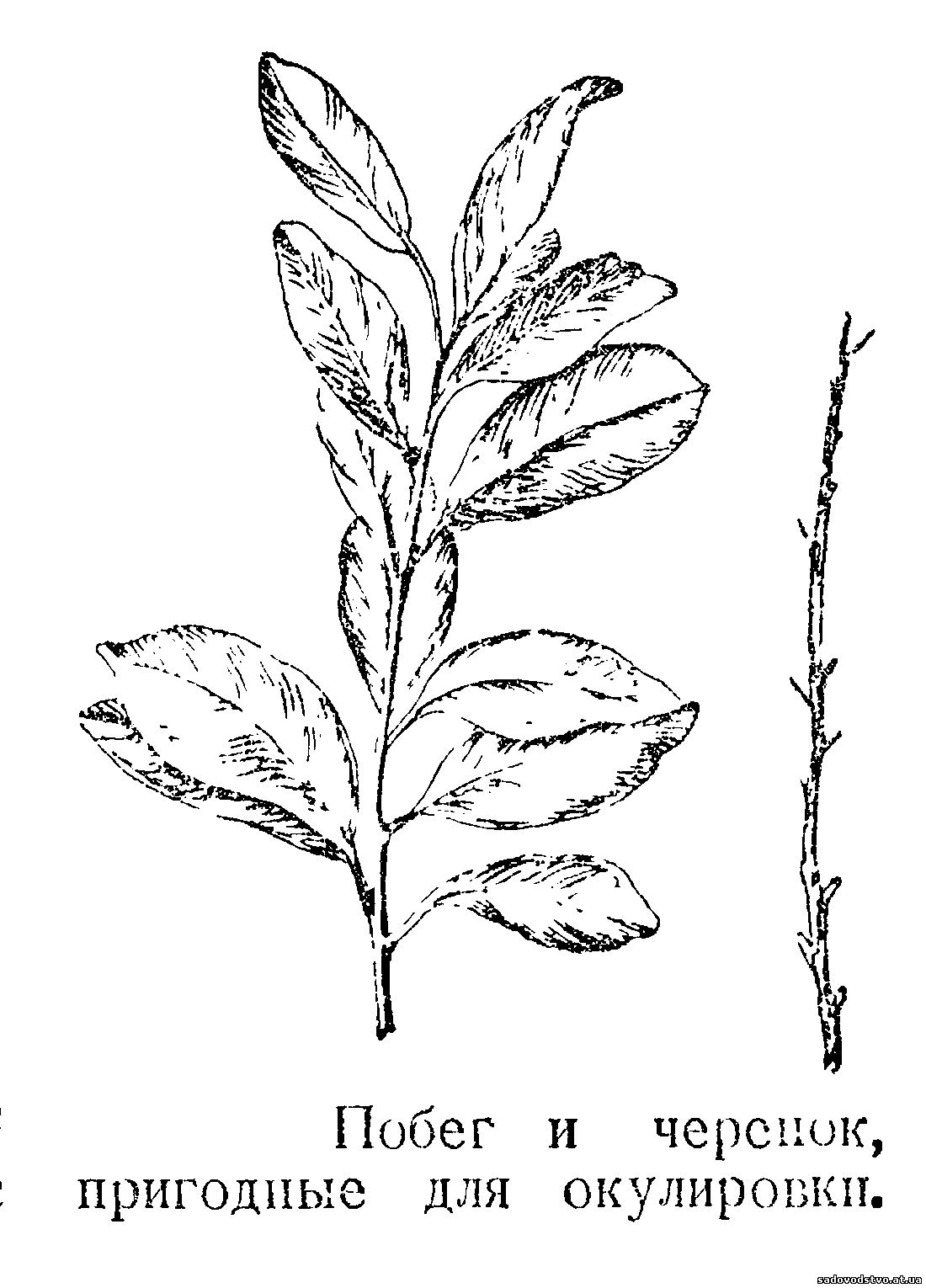

Окулировка. Из вегетативных способов размножения лучшим считается окулировка. Окулировка цитрусовых делается так же, как и окулировка плодовых деревьев. Другие виды прививок: под кору, в расщеп и т. п., в цитрусоводстве почти не применяются. Черенки для прививки заготавливают с плодоносящих растений со второго летнего прироста на ветках 5—7-го порядка ветвления. Побег и черенок Окулировка. Из вегетативных способов размножения лучшим считается окулировка. Окулировка цитрусовых делается так же, как и окулировка плодовых деревьев. Другие виды прививок: под кору, в расщеп и т. п., в цитрусоводстве почти не применяются. Черенки для прививки заготавливают с плодоносящих растений со второго летнего прироста на ветках 5—7-го порядка ветвления. Побег и черенок

Не следует брать черенки с нижних веток и жировых побегов. Из почек, взятых для окулировки с веток низших порядков ветвления, лучше будут расти окулянты, но они позже начнут плодоносить. И, напротив, почки, взятые с веток высших порядков ветвления, труднее приживаются, и окулянты медленнее потом будут расти, но скорее вступят в пору плодоношения. Аналогично будут себя вести и черенки, взятые соответственно с нижних и верхних веток для укоренения. Почки для окулировки лучше брать со средней части черенка. У срезанных черенков обычно сразу же удаляют всю листовую плас тинку, оставляя только один черешок. А отдельные любители оставляют около черешка и небольшую часть листовой пластинки, чтобы почку не совсем обеднять питательными веществами. Для прививки лучше брать свежесрезанные черенки, а при задержке с прививкой их нужно сохранять во влажном мхе или песке. Одновременно с заготовкой черенков для прививки выбирают и подготавливают годные для окулировки сеянцы. Лучше брать для этого 1—2-летние пригодные для окулировки сеянцы, в крайнем случае 3-летние с толщиной стволика на высоте 10—12 см от корневой шейки, примерно 5—7 мм, то есть толщиной в карандаш.

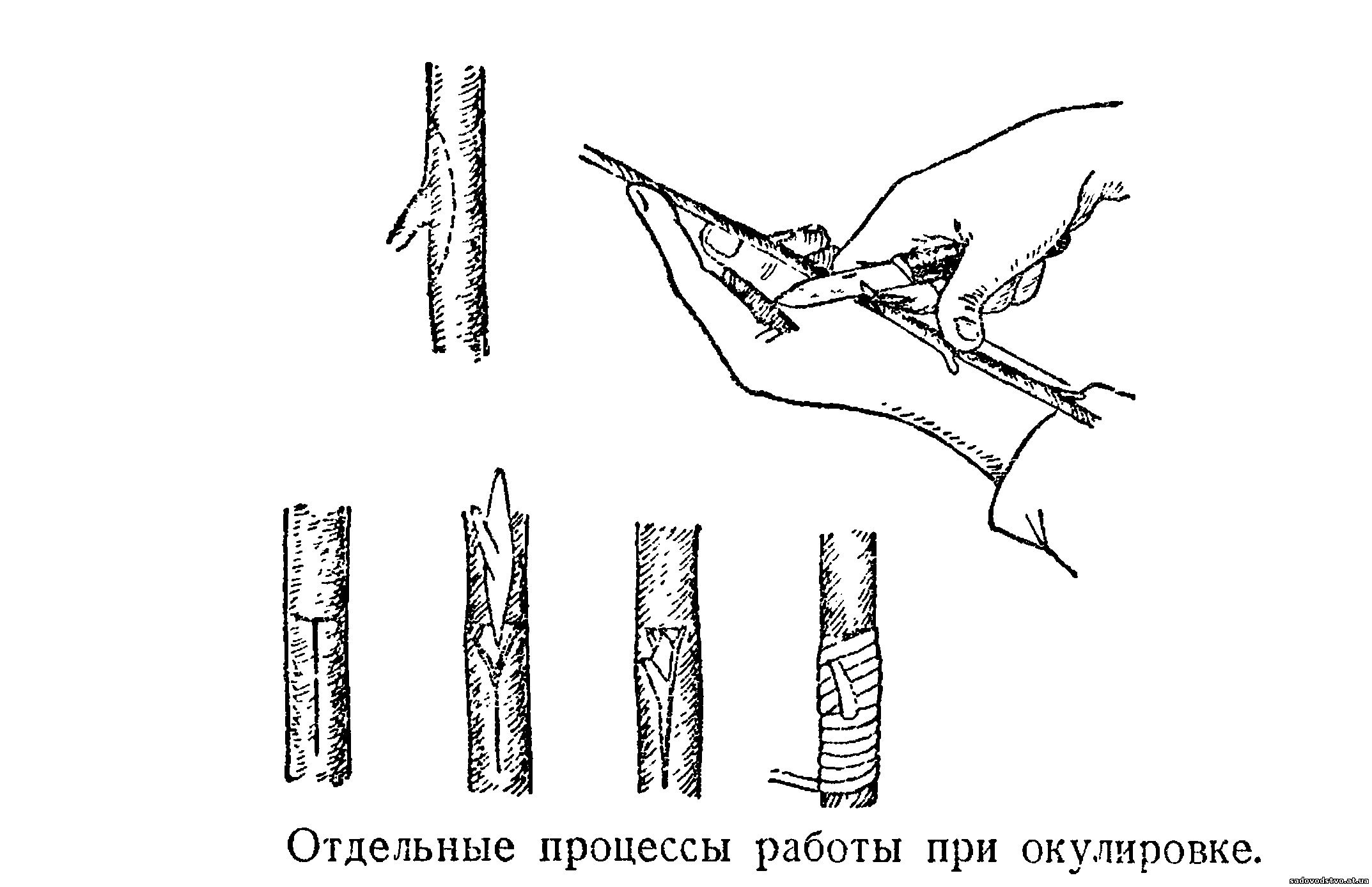

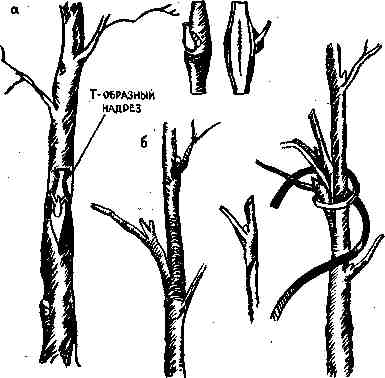

У отобранных для окулировки сеянцев очищают и обтирают мокрой тряпочкой стволик. Затем на высоте 3—5 см от корневой шейки выбирают удобное, без почек, место и на коре сеянца делают острым окулировочным ножом сначала поперечный, дугообразный, надрез длиной около 1 см, а потом от него — продольный, вертикальный надрез коры длиной 2—3 см.

Таким образом получается Т-образный разрез коры. При этом древесина не должна повреждаться. Чем моложе сеянец, тем у него кора тоньше и нежнее, а следовательно, разрез коры нужно делать очень осторожно. Косточкой или осторожно концом ножа слегка приподнимают верхние углы разрезанной коры, отделяют ее от древесины, обеспечивая, таким образом, более легкое введение срезанного щитка с почкой под кору. После такой подготовки сеянца-подвоя сразу же срезают почку черенка. Для зтого обычно черенок кладут на левую руку основанием к себе и срезают нужную почку. Но в таком случае для введения срезанного щитка в приготовленный разрез коры неизбежно приходится брать щиток рукой за черешок и вводить под кору. При этом больше затрачивается времени на вставку глазка и неизбежно приходится соприкасаться со щитком гряз ными руками, а это недопустимо. Поэтому лучше класть черенок верхушкой к себе, тогда и срез почки будет идти снизу вверх. Срез щитка с почкой делается так. На черенке, плотно прижатом большим пальцем правой руки к большому и указательному пальцам левой руки, выше почки на 1 — 1,5 см, подрезают немного (косо, поперек черенка) кору. Затем слегка (плавно) поворачивая нож, осторожно срезают почку (глазок) с черешком. При этом стараются до и после почки брать только одну кору, а под почкой нож немного углубляют с тем, чтобы захватить небольшой слой древесины. Примерно через 1,5—2 см ниже глазка нож выводят из-под коры наружу. Срезанный щиток с почкой удерживается на ноже большим пальцем. Потом срезанный щиток прямо «с ножа» легким продвижением пальца быстро вводят в Т-образный разрез. Вначале вставляемый щиток, благодаря косому концу, легко заходит в приготовленный разрез под кору, а потом его продвигают до отказа, надавливая легко в угол черешка тупой стороной ножа или косточкой. При этом древесина не должна повреждаться. Чем моложе сеянец, тем у него кора тоньше и нежнее, а следовательно, разрез коры нужно делать очень осторожно. Косточкой или осторожно концом ножа слегка приподнимают верхние углы разрезанной коры, отделяют ее от древесины, обеспечивая, таким образом, более легкое введение срезанного щитка с почкой под кору. После такой подготовки сеянца-подвоя сразу же срезают почку черенка. Для зтого обычно черенок кладут на левую руку основанием к себе и срезают нужную почку. Но в таком случае для введения срезанного щитка в приготовленный разрез коры неизбежно приходится брать щиток рукой за черешок и вводить под кору. При этом больше затрачивается времени на вставку глазка и неизбежно приходится соприкасаться со щитком гряз ными руками, а это недопустимо. Поэтому лучше класть черенок верхушкой к себе, тогда и срез почки будет идти снизу вверх. Срез щитка с почкой делается так. На черенке, плотно прижатом большим пальцем правой руки к большому и указательному пальцам левой руки, выше почки на 1 — 1,5 см, подрезают немного (косо, поперек черенка) кору. Затем слегка (плавно) поворачивая нож, осторожно срезают почку (глазок) с черешком. При этом стараются до и после почки брать только одну кору, а под почкой нож немного углубляют с тем, чтобы захватить небольшой слой древесины. Примерно через 1,5—2 см ниже глазка нож выводят из-под коры наружу. Срезанный щиток с почкой удерживается на ноже большим пальцем. Потом срезанный щиток прямо «с ножа» легким продвижением пальца быстро вводят в Т-образный разрез. Вначале вставляемый щиток, благодаря косому концу, легко заходит в приготовленный разрез под кору, а потом его продвигают до отказа, надавливая легко в угол черешка тупой стороной ножа или косточкой.

После вставки щитка излишнюю кору обрезают ножом выше поперечного надреза, в результате чего щиток почти полиостью охватывается со всех сторон корой подвоя. Вставленный щиток слегка обжимают корой и обвязывают мягким мочалом, изоляционной или компресной лентой или рафией и в крайнем случае узкими ленточками простой ткани. Обвязку лучше делать снизу вверх, все время прижимая с обеих сторон кору к щитку и стараясь хорошо закрыть верхний поперечный разрез, но с таким расчетом, чтобы почка с черешком осталась свободной. Для предохранения от подсыхания место прививки можно защитить бумагой. Для этого бумагу свертывают трубкой и с обеих концов ее привязывают так, чтобы она не касалась черешка прививки. После прививки побег сеянца не срезают, а только надламывают его верхушку. Если срезать весь побег подвоя, то привитая почка приживается хуже, а если оставить побег сеянца нетронутым, то он будет отвлекать все соки на себя, и приживающаяся почка на нетронутом растении из-за недостатка питания может не прорасти. Побег с надломленной верхушкой к тому же пригоден для повторных прививок, если привитой глазок почему-либо не прижился. Привитое растение ставят на обычное место, но так, чтобы оно не освещалось солнцем. Привитая почка со щитком приживается в течение 2—3 недель. У прижившегося щитка черешок желтеет и опадает или сам, или от прикосновения к нему. Прижившаяся почка зеленая, на вид свежая, здоровая. У неприжившегося щитка черешок чернеет, засыхает и от прикосновения к нему не опадает. После вставки щитка излишнюю кору обрезают ножом выше поперечного надреза, в результате чего щиток почти полиостью охватывается со всех сторон корой подвоя. Вставленный щиток слегка обжимают корой и обвязывают мягким мочалом, изоляционной или компресной лентой или рафией и в крайнем случае узкими ленточками простой ткани. Обвязку лучше делать снизу вверх, все время прижимая с обеих сторон кору к щитку и стараясь хорошо закрыть верхний поперечный разрез, но с таким расчетом, чтобы почка с черешком осталась свободной. Для предохранения от подсыхания место прививки можно защитить бумагой. Для этого бумагу свертывают трубкой и с обеих концов ее привязывают так, чтобы она не касалась черешка прививки. После прививки побег сеянца не срезают, а только надламывают его верхушку. Если срезать весь побег подвоя, то привитая почка приживается хуже, а если оставить побег сеянца нетронутым, то он будет отвлекать все соки на себя, и приживающаяся почка на нетронутом растении из-за недостатка питания может не прорасти. Побег с надломленной верхушкой к тому же пригоден для повторных прививок, если привитой глазок почему-либо не прижился. Привитое растение ставят на обычное место, но так, чтобы оно не освещалось солнцем. Привитая почка со щитком приживается в течение 2—3 недель. У прижившегося щитка черешок желтеет и опадает или сам, или от прикосновения к нему. Прижившаяся почка зеленая, на вид свежая, здоровая. У неприжившегося щитка черешок чернеет, засыхает и от прикосновения к нему не опадает.

У растений с прижившимися почками снимают защиту и, если нужно, ослабляют повязку. Цитрусовые не принято срезать на шип, а если привитая почка прорастает, тогда побег вырезают сразу «на кольцо», выше прививки на 2—3 мм. Срез делают аккуратно, гладко, немного косо от прививки, и рану замазывают краской, разведенной на натуральной олифе. Иногда на каждом сеянце прививают с разных сторон по две почки, одну выше другой. Для того чтобы побег рос вертикально, иногда в землю приходится втыкать палочку и к ней подвязывать окулянт.

Окулировка должна выполняться по возможности быстро, аккуратно, чистым и очень острым ножом, без прикосновения руками к срезу. Чем чище и скорее будет сделана прививка, тем лучше приживется почка., Окулировать можно не только сеянцы, но и отдель ные веточки кроны, если хотят перепривить взрослое деревцо. Окулировка цитрусовых в открытом грунте обычно делается в августе — сентябре, а в защищенном грунте и в помещениях можно успешно прививать с марта по ноябрь— в периоды сокодвижения. Прививки прорастающей почкой часто не удаются, и их, как правило, избегают.

Привитые почки лучше приживаются, если окулировка проводится при хорошем сокодвижении. Подвои имеют очень большое значение для будущих растений, и подбору их уделяют большое внимание. Лучшими подвоями вообще следует считать сеянцы тех пород, которые намечают прививать. Например, для комнатного лимона — сеянец лимона, для апельсина — сеянец апельсина и т. д. Но здесь имеются свои особенности. Например, некоторые сорта цитрусовых мало или совсем не дают семян (мандарин, апельсин), и поэтому не из чего выращивать сеянцы. Кроме этого, для комнатных условий стараются использовать низкорослые подвои. В более северные районы страны для комнатной культуры очень много саженцев цитрусовых вывозится из субтропических районов, где их выращивают в открытом грунте. Такие саженцы очень плохо себя чувствуют в комнатных условиях и почти всегда погибают. Вначале считали, что листопадная трифолиата (подвой) зимой находится в стадии покоя и не питает вечнозеленый цитрусовый привой. Поэтому, мол, привой вынужден сбрасывать листья и в результате этого погибает. По нашим же наблюдениям, цитрусовые, привитые на трифолиате и выращенные в комнатных условиях, в соответствующей посуде, чувствуют себя не хуже, чем на цитрусовых подвоях, а во многом даже лучше. Они, например, лучше переносят пересадку, меньше страдают от излишней влаги, низкорослы, снижения качества плодов у таких растений не наблюдалось, зимой, при благоприятных условиях, растения, привитые на трифолиате, совсем не теряют листьев. Это подтверждают другие любители-цитрусоводы и некоторые исследовательские учреждения. У И. В. Мичурина был лимон, привитый даже на груше, и этот лимон не сбрасывал листья на зиму. Известно много примеров большого влияния и привоя на подвой. А трифолиата, по имеющимся сведениям, очень сильно изменяется под влиянием привитых на нее цитрусовых. Для подвоев в крайнем случае можно использовать укорененные черенки цитрусовых растений.

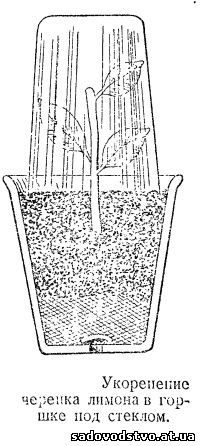

Размножение черенками — это простой и всем доступный способ размножения, дающий возможность вырастить каждому любителю у себя деревцо, которое начинает плодоносить уже на 2—3-й год жизни. Большинство имеющихся хороших комнатных лимонов в основном размножается черенками. Черенки других цитрусовых, например апельсина и особенно мандарина, укореняются плохо. Черенки лимона укореняются хорошо и сравнительно быстро; при наличии нужных условий их можно укоренять почти круглый год.  Но в домашних условиях эти черенки лучше укореняются летом (июнь — июль). Но в домашних условиях эти черенки лучше укореняются летом (июнь — июль).

Для черенкования берут вызревшие молодые побеги лимона толщиной 4—5 мм от лучших плодоносящих деревцев. Режут черенки, длиной 8—12 см, с 3—5 почками. При этом верхний срез делают на 2-3 мм выше почки, а нижний — немного ниже почки. У подготовленных к посадке черенков принято нижние листья совсем обрезать, а у верхних удалять 2/з листа. Делается это для того, чтобы уменьшить испарение влаги листьями. По правилам удалять часть листовой поверхности нужно еще на деревце, за 5—7 дней до среза черенка, с тем, чтобы до среза побега ранки на укороченных листьях смогли зажить. Но мы считаем, что укорачивать листья не нужно, и черенки высаживаем для укоренения с необрезанными и неукороченными листьями, чтобы сохранить основной запас питательных веществ, накопленных в листьях цитрусовых, А для того чтобы избежать излишнего испарения влаги листьями, черенки обычно вначале содержим под укрытиями. У черенков, выращенных таким способом, образуется мощная корневая система.

Укоренять черенки можно в ящиках, горшках. Ящики с черенками укрывают стеклом, а черенки в горшках — стеклянными банками или стаканами. В оранжереях с высокой влажностью можно укоренять черенки и без укрытий. В оранжереях и парниках черенки можно укоренять в чистом речном песке, насыпанном слоем 15—20 см. Черенки для укоренения сажают в песок на глубину 2—3 см, а в горшок — немного глубже — на 3—4 см. В комнатных условиях черенки цитрусовых растений лучше укоренять в горшках диаметром 10—12 см с тем, чтобы после укоренения они там росли до пересадки. Смесь земли для укоренения черенков (и для молодых сеянцев) лучше составлять из одной части речного промытого песка, одной части листовой и одной части дерновой земли и одной части хорошо перепревшего навоза. Песок нужен для обеспечения хорошей воздухо- и водопроницаемости почвы. При этом нужно иметь в виду, что начальный ком земли обычно надолго остается с пересаживаемым (перевалка) деревцом, и песок не дает земле слишком уплотняться.

Молодые сеянцы, а также черенки после высадки крайне чувствительны к резким колебаниям температуры и прямым лучам солнца. Поэтому горшки с черенками не ставят на места, освещенные солнцем. Наилучшая температура помещения для укоренения черенков 18—25° тепла. Такую же температуру, но не ниже, должна иметь и вода для полива и опрыскивания. В жаркое время черенки поливают два раза в день. При благоприятных условиях через 3—4 недели у черенков появляются корешки. После этого черенки начинают приучать к условиям внешней среды и подкармливают навозной жижей или 0,25%-ным раствором аммиачной селитры (примерно столовая ложка селитры на ведро воды). Для лучшего укоренения черенки выдер живают 10—12 часов в растворе гетероауксина (0,001%) или просто в теплой воде. Укоренившиеся черенки при прорастании верхних почек пересаживают из парников и теплиц в горшки. Делать это нужно со всей осторожностью, так как молодые растеньица цитрусовых к пересадкам очень чувствительны, Затем нужно обеспечить хороший уход за черенками, имея в виду, что выращенные из черенков саженцы чаще, чем сеянцы, подвергаются заболеваниям.

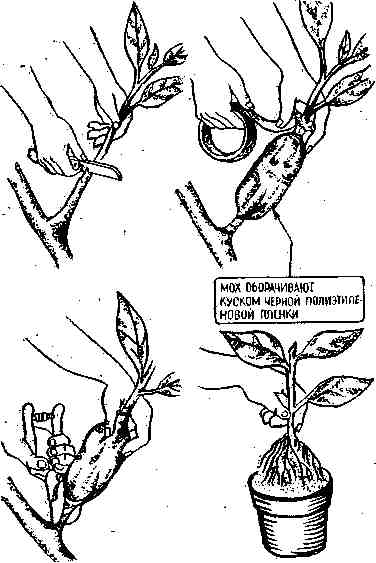

Размножение отводками. В комнатных условиях цитрусовые растения отводками размножаются, но редко. Отводки бывают вертикальные, горизонтальные и воздушные. Вертикальные отводки можно делать в том случае, если деревцо хорошего сорта, имеет два или больше стволиков. Тогда один из стволиков около земли окольцовывают (снимают кольцо коры шириной в 5 мм) и это место засыпают землей, которую все время увлажняют. После того как на стволике образуются корни, его осторожно отделяют от маточного растения пилой или секатором и сажают в отдельную посуду. Ненужные свисающие ветки можно использовать на горизонтальные отводки. Для этого под ветку подставляют посуду с землей, пришпиливают ветку, а сверху ее засыпают землей, но так, чтобы верхушка оставалась не засыпанной. Земля до укоренения ветки должна быть влажной. Укоренившуюся ветку отделяют от деревца и высаживают на новое место. Воздушные отводки применяют в том случае, если не нужные ветки находятся в кроне. Для укоренения такие ветки сначала окольцовывают, затем место, где сняли кольцо коры, обвязывают мхом. После этого приспосабливают какую-либо посуду (распиленный пополам горшок, ящик) с влажной землей так, чтобы место окоренения со всех сторон было окружено землей. Посуду эту лучше к чему-либо прикрепить (привязать). Некоторые любигели-цитрусоводы мох обвязывают марлей, а концы ее опускают в посуду с водой, чтобы мох все время был влажным. Окорененные веточки отделяют от маточного деревца, осторожно освобождают их от марли и мха и высаживают на постоянное место. Размножение отводками. В комнатных условиях цитрусовые растения отводками размножаются, но редко. Отводки бывают вертикальные, горизонтальные и воздушные. Вертикальные отводки можно делать в том случае, если деревцо хорошего сорта, имеет два или больше стволиков. Тогда один из стволиков около земли окольцовывают (снимают кольцо коры шириной в 5 мм) и это место засыпают землей, которую все время увлажняют. После того как на стволике образуются корни, его осторожно отделяют от маточного растения пилой или секатором и сажают в отдельную посуду. Ненужные свисающие ветки можно использовать на горизонтальные отводки. Для этого под ветку подставляют посуду с землей, пришпиливают ветку, а сверху ее засыпают землей, но так, чтобы верхушка оставалась не засыпанной. Земля до укоренения ветки должна быть влажной. Укоренившуюся ветку отделяют от деревца и высаживают на новое место. Воздушные отводки применяют в том случае, если не нужные ветки находятся в кроне. Для укоренения такие ветки сначала окольцовывают, затем место, где сняли кольцо коры, обвязывают мхом. После этого приспосабливают какую-либо посуду (распиленный пополам горшок, ящик) с влажной землей так, чтобы место окоренения со всех сторон было окружено землей. Посуду эту лучше к чему-либо прикрепить (привязать). Некоторые любигели-цитрусоводы мох обвязывают марлей, а концы ее опускают в посуду с водой, чтобы мох все время был влажным. Окорененные веточки отделяют от маточного деревца, осторожно освобождают их от марли и мха и высаживают на постоянное место.

|